Ya hablamos en su momento de la entropía. De su fama de caos y desorden. Y también —con algo de justicia poética— de su otra cara: la del equilibrio. La tendencia hacia la uniformidad, el fondo tranquilo tras el aparente ruido. Pero por mucho que el caos tenga su atractivo, uno tiene que ser sincero. Y mire que habría sido cómodo ignorarlo, porque la entropía sigue siendo una forma elegante de hablar de la flecha del tiempo, del inevitable desmoronamiento de las cosas. Del “cualquier tiempo pasado fue mejor”. Pero no, porque también con el tiempo, uno adquiere obligaciones y una es ser sincero. Y por ello reconocer que la entropía no es más que una búsqueda de la naturaleza hacia su propio equilibrio.

Resultó que lo que llamábamos desorden era simplemente otra cara del equilibrio. Y eso, para algunos cambia muchas cosas, aunque sinceramente quizás no cambie nada. Lo que sí sé es que me da una excusa para profundizar en el tema.

Porque si lo que aparentemente es caos representa una transición hacia el equilibrio, podemos empezar a mirar el mundo con otros ojos. No como una colección de sistemas rotos, sino como redes que buscan su punto justo. Y entonces, lo interesante ya no es saber si hay que evitar el desorden, sino comprender qué clase de equilibrio está buscando cada sistema. Si lo sabemos, podemos anticipar, proteger o incluso construir equilibrios nuevos.

El otro día hablamos de identificar la tendencia de cada sistema, hoy vamos a hablar de lo que resulta de ello. De equilibrios que parecen estables pero no lo son, y de otros que solo existen mientras se mueven. Y de qué significa todo eso para nosotros, que también podemos ser vistos como sistemas.

Cuando el bosque guarda el agua: equilibrio ecológico

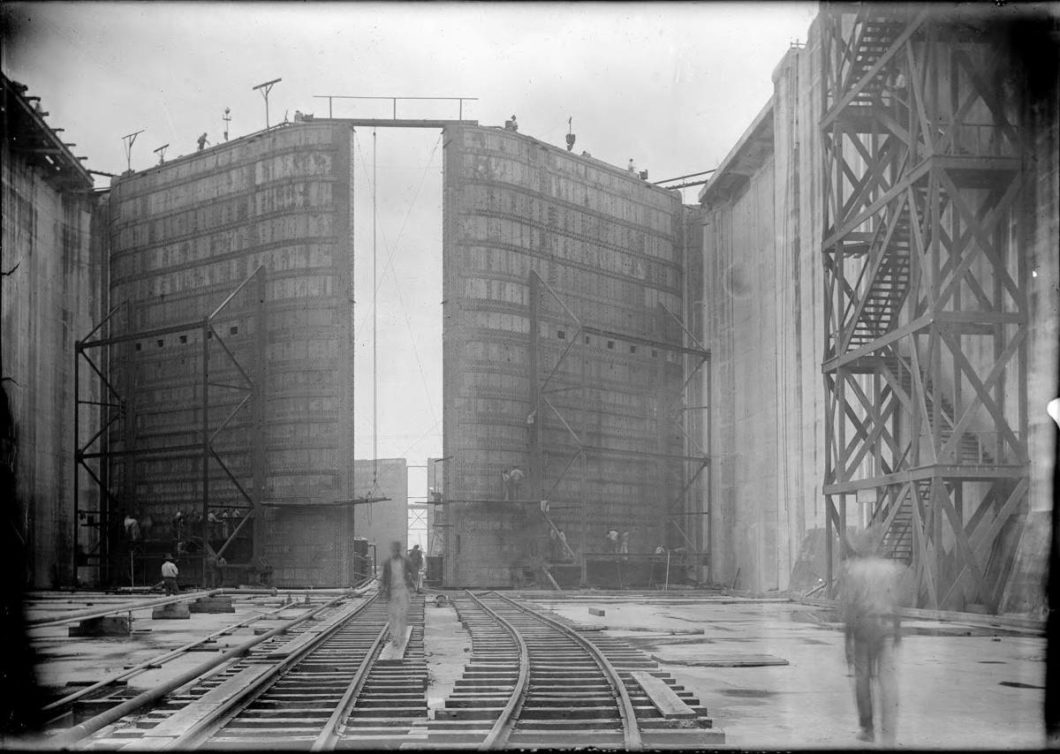

Es posible que nunca se lo haya contado, porque hay sesiones del Club del libro que no salen como uno se espera. La de Poder y Progreso de Daron Acemoğlu y Simon Johnson (a fecha de escritura de este artículo), es una de ellas, porque directamente no salió. El caso es que los autores dedican un capítulo entero a los canales de Suez y Panamá. Y a mí me gustó mucho, tanto que me puse a leer sobre los dichosos canales —piense que he pasado bastante tiempo en los Países Bajos y al final la cabra tira al monte—.

Lo que quería contarle es que a finales de los años 70, con el Canal de Panamá en funcionamiento, surgió un problema inesperado. El río Chagres, vital para alimentar el paso de los barcos mediante esclusas, empezó a flaquear. Había caudales cada vez más irregulares. Se pensó que se trataba de un problema técnico. No lo era. El problema era ecológico, de equilibrio además.

Desde los gobiernos locales, para aumentar la productividad de la tierra, se había promovido la creación de zonas de pastoreo. Para ello los campesinos directamente prendieron fuego a amplias zonas de bosque, sin ningún tipo de control, devastando el ecosistema. Pero no se consideró un problema hasta que en 1983, una gran sequía puso en peligro la viabilidad del canal, y con ella la prosperidad de todo el país.

El doctor Stanley Heckadon-Moreno, antropólogo de profesión, realizaba trabajo de campo con poblaciones autóctonas de la cuenca del río. Le preocupaba especialmente la deforestación y su impacto. Lo que él y su equipo descubrieron, fue que el bosque no solo recibía agua, sino que la almacenaba y la soltaba lentamente, como una esponja reguladora. En temporada seca, el río seguía fluyendo gracias a esa reserva invisible. Cuando el bosque desapareció, el equilibrio hidrológico se rompió. El agua no solo no se almacenaba, sino que fluía directo al río arrastrando sedimentos y reduciendo el caudal disponible para el canal.

La sequía de 1983 supuso un antes y un después para el país. El problema escaló hasta la presidencia de la nación, que comprendió que no bastaba con controlar las esclusas. Había que proteger el ecosistema entero. Había que preservar un equilibrio complejo, donde árboles, suelo, lluvias y ríos funcionaban como partes interdependientes de un todo.

Y lo interesante es que este equilibrio no era estático. Cambiaba con las estaciones, con los vientos, con las hojas que caían y se descomponían. Era un equilibrio dinámico, lleno de vida, que se autorregulaba mientras se le dejara espacio para hacerlo. No le sorprenderá que a día de hoy, cerca del 30% del territorio de Panamá esté protegido. El Parque Nacional Chagres fue la solución al problema, algo que seguramente nunca se habría planteado el bueno de Ferdinand de Lesseps al proponer la creación del canal.

Los «ecosistemas humanos» también requieren cuidado. Además, me voy a permitir ser obvio en la metáfora: si uno no planta árboles, corre el riesgo de que con el paso del tiempo no quede nada. Ya saben cómo se cultiva una persona. Todos pasamos por épocas de sequía en las que es difícil encontrar hueco para la lectura, pero si el bosque está bien asentado, es posible que haya retenido suficiente agua como para pasar una temporada sin problemas. Además, uno no puede controlar qué relaciones internas se acabarán dando en su ecosistema. Ya ven que en el mío las inutilidades se juntan que da gloria verlas.

Le invito a luchar contra la desertización, y a buscar otros sistemas que se beneficien de esta práctica. La metáfora financiera es más evidente aún, así que disculpe que no profundice. Sólo le recordaré que a diferencia del canal de Panamá, no tenemos un siglo para darnos cuenta de haber perdido el equilibrio.

La velocidad como condición para no caer

Esto también es obvio, pero si alguna vez ha intentado mantener una bicicleta en pie sin dar ni una pedalada, conocerá el resultado y no es alegre. Pero basta con pedalear unos metros para que de pronto ese delgado cachivache de metal parezca mágico. Se mantiene firme, responde a los giros, avanza como si la verticalidad fuera su estado natural. No lo es. Su equilibrio depende del movimiento.

Con los aviones pasa algo similar. Para que se mantengan en el aire, deben alcanzar una velocidad mínima. Esa velocidad es la que genera la sustentación suficiente para contrarrestar la fuerza de la gravedad. Si bajan de velocidad, por sofisticados que sean, irán hacia tierra. El avión necesita moverse para seguir volando.

Técnicamente hablaríamos del principio de Bernoulli, no le abrumaré con ecuaciones pero sí con un reconocimiento de mérito. Es posible que ese apellido le suene del campo de la estadística. Y es que el bueno de Daniel Bernoulli —que quizás compartiese mi cariño por los canales pues nació en Países Bajos y trabajó en San Petersburgo— también fue una eminencia de la Estadística, como su tío Jacques (el de la distribución de Bernoulli). Ofreció una solución que ha servido durante mucho tiempo como base de la teoría económica de la aversión al riesgo y la utilidad. Puede leer al respecto en la famosa obra de Kahneman y Tversky. El caso es que no se puede dudar de que fuese un hombre que plantó muchos árboles en su ecosistema mental, gran ejemplo de lo expuesto anteriormente —especialmente si uno considera que empezó estudiando Medicina—.

Volviendo a los sistemas, esta variante nos resulta interesante porque no responden a la lógica más habitual. Tendemos a generalizar que sólo existe el equilibrio estático. Que lo equilibrado es lo inmóvil. Pero aquí sucede lo contrario: la estabilidad solo existe en movimiento. Hay sistemas que si se detienen, colapsan.

El equilibrio dinámico en Física es, en el fondo, un acuerdo entre fuerzas que empujan en direcciones opuestas. Es como si la bicicleta negociara constantemente entre caer a un lado o al otro. Y la única forma de mantener la negociación es dar pedaladas. Pese a ser conceptos científicos, hay mucha literatura derivada, especialmente sobre entornos laborales, relaciones interpersonales o la disciplina. A veces cuando uno cree que ha encontrado una estabilidad, y que puede relajarse, todo se tambalea. Porque es posible que esa estabilidad dependa del movimiento, del aprendizaje, del contacto, incluso del compromiso.

No me malinterprete y piense que hablo de no parar nunca. Sólo se trata de reconocer ante qué tipo de sistema estamos, y qué clase de equilibrio necesita. Algunas personas necesitan parar para encontrar su equilibrio; otras, cambio constante.

El equilibrio como proceso

Lo que une al río Chagres, la bicicleta y el avión es que su equilibrio no está dado, sino construido. Ya sea a través del tiempo, del movimiento o de la interacción de fuerzas. La entropía, entonces, no era la enemiga del orden. Es una parte en su camino.

Recordará lo que comentamos de los sistemas cerrados y la dificultad para hallar uno. Podría decirse que un sistema en equilibrio estático perfecto, sin ningún intercambio con el exterior, está muerto. Lo interesante es que la mayoría son sistemas abiertos, que reciben energía, la transforman y devuelven algo al entorno. Así funcionan los ecosistemas, los cuerpos, las ciudades, incluso los mercados financieros. Son dinámicos por naturaleza. Y en ese sentido, entender el equilibrio como algo vivo nos ayuda a mirar de otra forma nuestros propios ciclos. Nos recuerda la importancia del proceso.

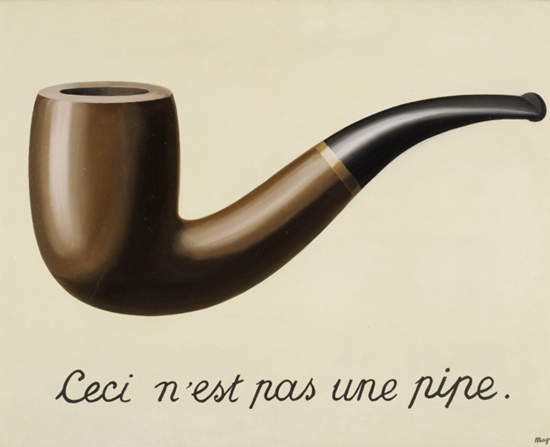

Podría usted pensar que todo esto son metáforas, y no puedo negárselo, pero no tanto como parece. La Física, la Ecología, la Economía, la Biología… todas nos hablan de lo mismo: que el equilibrio rara vez es una condición fija, sino más bien una danza. Que no puede ser sólo un objetivo final, sino —de nuevo— un modo de estar en el mundo. Que hay sistemas que se estabilizan al moverse, y otros que se rompen cuando se les fuerza. Y entenderlo, a pesar de lo que le suelo contar, es útil.

Decía Iván Ferreiro que el equilibrio es imposible, ahora en la charla de café puede decir que depende. Igual el cantautor se refería sólo al equilibrio estático, y hemos acabado diciendo lo mismo.

Pues creo que fue una experiencia muy positiva para usted la lectura del libro viendo el provecho que le está sacando. A veces los resultados de según que cosas no vienen por donde uno esperaba.

Es difícil marcar una línea exacta de donde termina uno y empieza lo otro.

Pero este tipo de consideraciones en mi opinión es clave para entender que algunos debates sobre el cambio climático no terminan de estar del todo bien planteados.

Precisamente porque la delimitación del tipo de consecuencias que pueden llegar a provocar ciertos cambios es muy difícil de valorar a priori. Por ejemplo como una subida de la temperatura puede terminar provocando que la dinámica de los incendios se complique.

Curiosamente es un concepto que utiliza Acemoglu en su libro El pasillo estrecho - Daron Acemoglu, James A Robinson (lo llama la Reina Roja en una especie de guiño a Alicia en el país de las maravillas) y en cambio parece que no termina de plantearlo en Poder y Progreso. O quizás es que uno de los problemas de Poder y Progreso es que no esté también Robinson como coautor.

En todo caso, gran artículo y algo muy a tener en cuenta como ciertos procesos son dinámicas complejas donde el equilibrio es algo más complicado de lo que parece. Y aquí la tendencia de ciertos modelos a pensar que pueden alterar un factor sin que el restos se vea afectado, me parece mucho suponer.

Vamos que aunque una vez establecido que sólo cambia un factor pueda ser muy lógico sacar ciertas conclusiones, en realidad la suposición inicial también puede contener un margen de error notable.

Muchas gracias amigo Jordi, habla usted además de uno de mis fetiches: la redefinición constante.

A ver si se explicarlo cortito y sin meterme en un jardín. Llevo un tiempo pensando que uno de los síntomas que está dejando el cientificismo como nuevo dogma es la simplificación al extremo. Pensar que casi todas las cosas se pueden resumir al experimento replicable, y desde ahí “comprender” la totalidad del asunto. Esto ha sido buenísimo en muchos ámbitos como la medicina o la tecnología. Pero muestra sus carencias cuando se aplica a gran escala. Sobre todo en procesos en que la definición dista de ser sencilla, porque realmente lo que más identifica al sujeto de estudio es una redefinición constante. Como pasa con los ecosistemas, o sistemas muy abiertos.

El mayor peligro es que esas suposiciones tan peligrosas de las que habla, muchas veces vienen de voces vehementes y demasiado seguras de si mismas. Independientemente del ámbito, como bien hemos ido hablando en otros temas. Como el peligro del backtest de un fondo o metodología.

Otro texto excelente, @Dudweiser , fácil de leer pero de una profundidad extraordinaria.

La cuestión del equilibrio es algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención. De hecho, últimamente ando profundizando un poco en la visión asiática de esto, pues es bastante interesante.

También pensar en sistemas creo que aporta un enfoque muy productivo y enriquecedor. Ver como todo está interrelacionado, y lo más importante, entender que casi nunca somos conscientes más que de una pequeña parte de esas interacciones, le da a uno humildad y prudencia, cuando de tomar decisiones se trata.

Siga deleitándonos con estos escritos, aprendemos mucho!

Muchas gracias Jose. Valoro mucho sus palabras. La verdad es que a mi, pensar en sistemas me ayuda mucho tanto en el día a día como a nivel laboral. Diferenciar su naturaleza, en especial la triada (aunque esto es simplificar mucho) deterministas predecibles, probabilísticos y estocásticos. Me soluciona la mitad de la papeleta.