Soy fan de las contradicciones y las paradojas, quizás sea algo que me diferencie de la Inteligencia Artificial y me permita celebrar un par de cumpleaños más del blog. Quizás no, pero me sirve de excusa para presentar una de ellas.

A veces no se puede explicar el peligro, incluso aunque se pueda ver. En otras ocasiones se puede explicar, pero no se puede ver.

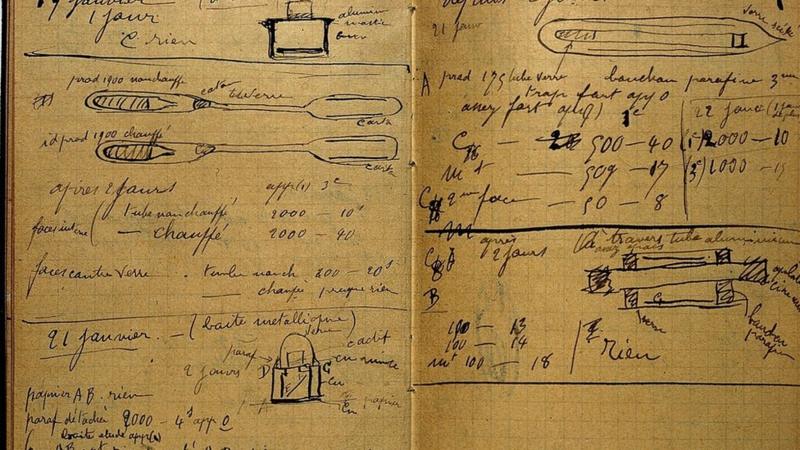

A finales del siglo XIX, por casualidad, Henri Becquerel pudo observar el principio que puede desencadenar un peligro atroz. Dejó unas sales de uranio encima de una placa fotográfica que pensaba usar más tarde. El día estaba nublado; no esperaba ningún resultado. Pero al revelar, apareció una sombra, como si algo hubiera estado trabajando en secreto.

Esa sombra inesperada, esa casualidad sin intención, abrió la puerta a un descubrimiento que cambiaría tanto la física como la medicina, la industria… y nuestra imaginación. Lo fascinante es que el fenómeno que vio Becquerel ya llevaba ahí miles de millones de años, completamente indiferente a que un señor del siglo XIX lo mirase o no. Sin necesidad de público ni permiso, la materia estaba cambiando.

La radioactividad es el proceso por el cual ciertos núcleos atómicos inestables liberan energía y partículas para alcanzar un estado más estable. No ocurre a voluntad ni porque alguien lo observe; es inherente a la naturaleza del núcleo. Esta emisión puede manifestarse como partículas alfa o beta, o como rayos gamma, y es completamente invisible a nuestros sentidos.

¡Qué bonita la paradoja! Lo que puede ser peligrosísimo no hace ruido. No chisporrotea. No avisa. Pero transforma. Puede que por eso la radioactividad siempre me haya parecido una buena metáfora para muchas de las cosas que importan: aquello que, sin verse, nos condiciona. Lo que ocurre en el núcleo mientras nosotros solo atendemos a la periferia —y viceversa—. Los procesos lentos que etiquetamos como estabilidad porque no sabemos medir su ritmo. Aquellas fuerzas tan poderosas que sólo percibimos cuando ya es demasiado tarde para actuar sobre ellas. Ya ven que uno, a parte de amante de lo inútil, es poético.

Porque, en realidad, la historia de Becquerel además de física, también va de eso: el reposo es un espejismo muy cómodo. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y en Física eso supone sufrir sus consecuencias.

Transformarse no es una opción, es el estado natural

La radioactividad nos recuerda que la estabilidad no es un lugar al que se llega, sino un aparente equilibrio que se mantiene mientras algo sigue ocurriendo dentro. Un núcleo radiactivo no cambia porque alguien lo empuje a ello, sino porque su propia configuración interna tiende a otro estado. La transformación no es una interrupción de su vida sino su modo de existir. La cabra tira al monte.

Curiosamente, esto lo entendieron mucho antes los filósofos que los físicos.

El taoísmo, por ejemplo, insiste en que las cosas no cambian: son cambio. Que la realidad es movimiento incluso cuando parece quieta. Que el agua, la montaña, el árbol y la propia vida humana no tienen un ser fijo, sino un devenir continuo. Y que la sabiduría consiste precisamente en no resistirse al flujo, sino en caminar con él.

Pero la mayoría acaban pensando en el cambio como un acto dramático —cambiar de trabajo, de ciudad, de hábitos—, como si se tratase de saltar de un estado a otro. Pero la física nuclear y el taoísmo coinciden en algo que no solemos admitir: lo más importante cambia sin hacer ruido. No hay “antes” y “después”, sino una corriente continua que, desde fuera, apenas se nota.

Y ahí otra paradoja para ChatGPT, todos llamamos “estabilidad” a ese periodo de transformaciones tan lentas que no sabemos ver, aunque no lo sea.

Lo que aprendí de los escépticos

Una de las lecciones más incómodas de la radioactividad es que da la razón a muchos magufos: nos gobiernan desde las sombras.

La interacción débil —la que permite la desintegración radiactiva— es tan discreta que podríamos vivir cien años sin intuir que existe. Y aun así determina el destino de ciertos elementos, su ritmo de cambio, su estabilidad o su colapso.

Continuando con la metáfora poética, en lo cotidiano pasa igual. Muchas de las cosas que más nos afectan— especialmente al inversor, no crea que no pienso en usted—, no tienen forma: una expectativa, una tensión, una idea que arrastramos desde hace años, un miedo pequeño que condiciona decisiones grandes.

Hay quien antiguamente lo llamaría magia, hay quien, cuando por fin nota sus efectos, lo llama azar, carácter o mala racha. Pero lo importante ya estaba ocurriendo mucho antes, en un nivel que no mirábamos. La radioactividad no enseña que lo invisible sea misterioso; enseña que lo invisible es estructural. Que lo que importa no siempre está donde miramos, sino en aquello que damos por supuesto.

Núcleo y periferia

La estructura de los átomos es una de esas cosas que quizás ya demos por supuesta. En un átomo hay una distribución peculiar: el núcleo, diminuto, concentra casi toda la masa; la periferia, enorme en comparación, apenas pesa. Como en la España vaciada.

La parte metafórica la comentamos no hace tanto con el desinterés compuesto. En cuanto a la física, núcleo y periferia mantienen una relación muy precisa. El núcleo además de casi toda la masa, también se concentra la carga positiva; en cambio la nube electrónica, que ocupa casi todo el espacio disponible, define cómo interactúa ese átomo con el mundo. Ningún componente “sirve” sin el otro: el núcleo, aislado, sería poco más que una partícula masiva; los electrones, sin núcleo, se dispersarían sin estructura.

Un sistema estable necesita ambas cosas: un centro que sostenga y una periferia que relacione. La estabilidad del átomo —y su capacidad de formar materia, moléculas, vida— nace justo de esa tensión equilibrada entre masa concentrada e interacción distribuida.

Lo importante aquí no es qué o quién “pesa más”, si no que cada parte cumple una función distinta y necesaria. Cambiar una afecta a la otra. Un ajuste en el núcleo modifica la química; una alteración en la periferia puede reorganizar los estados permitidos del átomo.

Los sistemas complejos, como los físicos, no funcionan por jerarquía simple, sino por cooperación funcional entre capas diferentes. De esto me escucharán alguna vez, mientras intento descifrar si cierta cosa es cuestión del núcleo o de la periferia. La sociedad política o la sociedad civil. Los poderes y los contrapoderes. Yo o mi vecino. Seguramente sea de las inutilidades que más útiles me parecen, pero espere el inversor al siguiente punto, porque cuadramos el círculo.

El tiempo (y el riesgo) propio de cada cosa

Cada núcleo radiactivo tiene un ritmo propio de transformación: su semivida. Es el tiempo necesario para que la mitad de sus átomos originales se desintegren y liberen energía. Ni más rápido, ni más lento; un parámetro intrínseco, inmutable, que dicta su manera de cambiar. La naturaleza asigna a cada elemento un “tempo” que condiciona todo lo que hace: cuánto dura, cómo interactúa, hasta dónde puede llegar su influencia.

Aquí me siento un poco don obviedad, pero, como dicen los anglosajones, in for a penny, in for a pound: nuestra existencia también está compuesta por ritmos y semividas. Cada etapa, cada proyecto, cada relación, tiene un tiempo natural de desarrollo, un periodo en que su energía es liberada de forma significativa y tiempos de decaimiento. Intentar acelerar o retrasar demasiado esos procesos puede generar estrés, desperdicio o pérdida de coherencia pero no afectar en nada a los tiempos.

Aquí además entra el riesgo: no todos los momentos son iguales. Hay fases en que la energía acumulada puede ser liberada sin peligro, y otras en que su liberación puede ser desestabilizadora. Un núcleo radiactivo joven y altamente inestable exige precaución; uno maduro y equilibrado, no ¿Le suena la pubertad?¿O el apetito al riesgo? Pues no diré más.

La vida, vista así, se parece a un conjunto de núcleos y semividas superpuestos: unos se desintegran rápido, otros lento; unos liberan energía visible, otros invisible; y todos, de alguna forma, contribuyen al equilibrio general. Si me mojase en mis opiniones, le diría que la sabiduría tiene que ver con reconocer el ritmo de cada etapa, aceptar la inevitabilidad de la transformación y entender que el riesgo no es un atributo, sino un resultado de la interacción entre energía, tiempo y contexto.

Marie, la generalista, Curie

Marie Curie no fue solo quien puso nombre a la radioactividad. Fue, sin pretenderlo, una especie de puente entre mundos: física entre químicos, científica entre médicos, investigadora entre soldados.

Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, dejó el laboratorio para diseñar unidades móviles de rayos X y conducirlas ella misma al frente. Pasaba de estudiar núcleos a leer fracturas, sin importar si el trabajo era abstracto o terrenal.

Ese tránsito entre dominios —esa manera de ver conexiones donde otros veían fronteras— es puro generalismo. En su sentido más profundo: mirar un fenómeno y preguntarse en cuántas capas del mundo podría ser útil.

Quizá por eso me apetecía cerrar el año hablando de esto, y siendo más obvio de lo habitual.

Porque la radioactividad cuenta una historia que todos vivimos, aunque no la nombremos: que cambiamos incluso —y puede que sobre todo— cuando creemos estar quietos; que las fuerzas importantes no hacen ruido; que hay núcleo y hay periferia; y que cada transformación tiene su propio tiempo.

Y, sobre todo, recuerda algo que a veces se olvida:

que incluso en la oscuridad, sin sol y sin testigos,

las cosas siguen moviéndose.

Del mismo modo que todo suma, aunque no lo veamos.

Comienza el debate en El foro de Más Dividendos D+