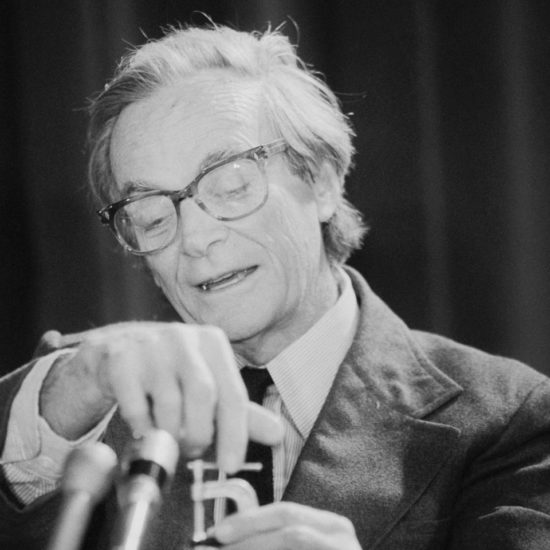

«Todos los modelos están mal, pero algunos son útiles» – George Box

Uno de mis debates inútiles favoritos consiste en discutir cual debería ser el centro de los mapamundis. Quizás sepa ya por donde van los tiros, pero si no entiende el debate puede tomarse un segundo para buscar “mapamundi americano”.

Sí, para ellos el cuadradito del centro no está en mitad del Océano Atlántico sino más o menos por México. ¿Y para los chinos? El centro estaría por la zona de Indonesia y Papúa Nueva Guinea. La primera vez que se descubre esto, uno corre el riesgo de pensar que es un error. Luego, una vez digerido, parece totalmente lógico. No es que esos mapas estén mal, es sólo un cambio de referencia ¿no? Pues no, sólo es verdad a medias porque, independientemente de su punto central, la inmensa mayoría de estos mapas están mal, y aun así son útiles.

Esta paradoja cartográfica ilustra un principio más profundo sobre la naturaleza del conocimiento humano: todas nuestras representaciones de la realidad son, por necesidad, simplificaciones erróneas. Pero algunas de estas simplificaciones erróneas son extraordinariamente útiles. No es un defecto del conocimiento sino una de sus condiciones naturales.

La frase de George Box, estadístico británico, se ha convertido en un aforismo muy popular en círculos científicos y académicos, pero su profundidad filosófica a menudo pasa desapercibida. Box no estaba simplemente haciendo una observación técnica sobre modelos estadísticos; estaba articulando una verdad fundamental sobre la relación entre mente y realidad.

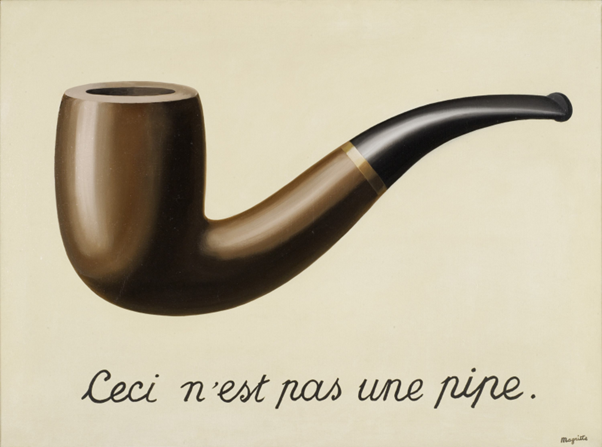

El mapa no es el territorio

Una verdad fundamental que ilustró como nadie el pintor belga René Magritte en 1929. En la trahison des images, Magritte nos obliga a ejercitar un poco el cerebro, porque la inscripción niega lo que en un primer momento creemos percibir ¿Cómo que esto de aquí no es una pipa?

Magritte le diría ¿Puede usted llenar esta pipa de tabaco? Entonces no, no es una pipa, sino una representación de la pipa. La representación no es el objeto. O como popularizó Alfred Korzybski, fundador de la semántica general, «el mapa no es el territorio». Ambos señalan lo mismo, que nuestras representaciones mentales de la realidad no deben confundirse con la realidad misma.

Pero hay algo más sutil en juego con estos modelos: no solo el mapa no es el territorio, sino que no puede serlo. Un mapa que reprodujera el territorio con perfecta fidelidad tendría que ser del mismo tamaño que el territorio, lo que lo haría completamente inútil.

Jorge Luis Borges llevó esta paradoja al absurdo en su cuento «Del rigor en la ciencia» (1946). En él, unos cartógrafos obsesionados con la precisión acaban construyendo un mapa tan detallado que «tenía el tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él.» El resultado fue que las generaciones siguientes, «menos adictas al estudio de la Cartografía», consideraron inútil este mapa perfecto y lo abandonaron «a las inclemencias del Sol y de los inviernos.»

La fábula revela la paradoja fundamental de la representación: la utilidad de un modelo es inversamente proporcional a su fidelidad. Los modelos más útiles son precisamente aquellos que sacrifican detalles en favor de la comprensibilidad, la manejabilidad y la capacidad predictiva.

El error necesario

¿Qué hace que un modelo sea «malo» pero útil? La respuesta está en dos elementos: qué tipo de errores comete y para qué propósitos se emplea. Algo que se puede obtener si se entiende que un modelo opera en base a tres operaciones que introducen distorsión:

Selección: El modelo elige qué aspectos de la realidad incluir y cuáles ignorar. Un modelo económico que predice el comportamiento del mercado ignora deliberadamente factores psicológicos, culturales y emocionales. Aunque ya sabe usted que éstos influyen en las decisiones económicas. Esta omisión no es un descuido; es una característica de diseño.

Simplificación: Los modelos reducen la complejidad de la realidad a un número manejable de variables y relaciones. La ley de la gravedad de Newton trata los planetas como puntos sin extensión ni estructura interna. También sabe usted que esto es obviamente falso, pero esta falsedad es precisamente lo que hace el modelo calculable y predictivo.

Abstracción: Los modelos extraen patrones generales de casos particulares. Cuando hablamos del «consumidor racional» en economía o del «gas ideal» en física, sabemos que estamos hablando de entidades que no existen en la realidad pero que nos permiten identificar regularidades subyacentes.

Lo que aprendí sobre modelos con Darwin

El guiño al libro de Pulak Prasad es obligatorio por dos motivos. En primer lugar, el autor crea un modelo propio para explicar una faceta de la realidad, mostrando esa dualidad irreconciliable. Por otro lado, si uno es capaz de crearse un modelo “evolucionista” de la inversión en empresas de calidad, es aún más fácil hacerlo sobre la supervivencia de los propios modelos.

Los modelos exitosos son aquellos que mejor sobreviven a la selección por utilidad. En este sentido, los modelos evolucionan de manera darwiniana: aquellos que proporcionan ventajas adaptativas (predictivas, explicativas, operativas) proliferan y se refinan; aquellos que no lo hacen se extinguen —o al menos quedan apartados—. Porque la sociedad no siempre busca ni necesita lo mismo, distintos modelos pueden resultar más o menos útiles en determinados momentos históricos.

Consideremos la evolución de los modelos atómicos. El modelo de Dalton representaba los átomos como esferas sólidas indivisibles. Sabemos que esto es incorrecto: en la realidad los átomos no son sólidos, no son indivisibles, y apenas pueden considerarse «esferas» en sentido convencional. Sin embargo, este modelo erróneo fue crucial para el desarrollo de la química moderna.

El modelo de Rutherford mejoró la capacidad explicativa al introducir el núcleo, pero también introdujo problemas teóricos —por ejemplo ¿por qué los electrones en órbita no colapsan en el núcleo?—. El modelo de Bohr resolvió estos problemas añadiendo niveles cuantizados de energía, pero creó otros. La mecánica cuántica moderna ofrece descripciones probabilísticas que son extraordinariamente precisas pero conceptualmente contraintuitivas.

Cada modelo en esta secuencia evolutiva es «más correcto» que su predecesor en algunos aspectos y «menos útil» en otros. Además la utilidad depende de la audiencia, el de Dalton sigue funcionando muy bien para una primera introducción en la infancia, pero no se utiliza en laboratorios avanzados. En el ámbito académico, en cambio, Darwin ha hecho su trabajo reemplazándolo por modelos cuánticos.

Lo que los hace progresar no es su acercamiento a una representación verdadera y final del átomo, sino su capacidad mejorada para generar predicciones útiles y coherentes. Y esto también depende de su complejidad.

Podríamos hablar de un punto óptimo de complejidad para cualquier modelo. Demasiado simple, y pierde capacidad explicativa; demasiado complejo, y pierde manejabilidad. Los economistas llaman a esto el «trade-off sesgo-varianza»: modelos simples tienen sesgo (sistemáticamente se alejan de la realidad) pero baja varianza (son estables y predecibles); modelos complejos tienen menos sesgo pero mayor varianza (son sensibles a pequeños cambios en los datos).

Este principio se manifiesta de manera elegante en la navaja de Ockham: entre explicaciones competitivas, opte usted por la más simple. Pero la navaja de Ockham no es un principio metafísico sobre la naturaleza de la realidad; es un principio pragmático sobre la economía cognitiva. Las explicaciones simples no son más probablemente verdaderas, pero sí son más probablemente útiles.

Modelos mentales

Los modelos científicos y técnicos son solo la punta del iceberg. Los seres humanos navegamos la realidad cotidiana mediante un arsenal de modelos mentales que son sistemáticamente erróneos pero indispensables. Pensamos que por su utilidad y aquí quiero hacer una pausa y un pequeño —y controvertido— ejercicio. Porque la utilidad va siempre asociada a un objetivo: las cosas son útiles para algo, no por sí mismas.

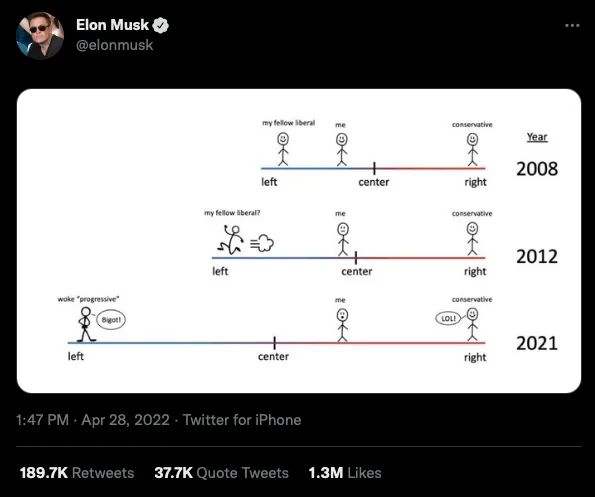

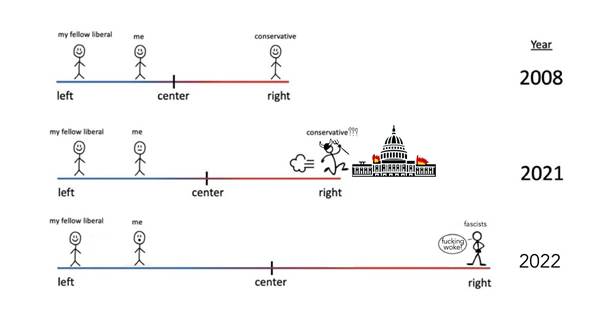

Para nuestro ejercicio tomamos al polémico Elon Musk y su gusto por los memes. Uno de los que más utiliza refleja una expansión del espectro político hacia los extremos (curiosamente sólo por la izquierda), de tal manera que él, que se autopercibe inmóvil, de repente es catalogado como derecha, extrema derecha o fascista. Si recapitulamos las tres operaciones de los modelos, selección, simplificación y abstracción, podemos considerar que el meme “representa” un modelo de la realidad, si para su autor resulta útil, pues realiza las tres operaciones.

Curiosamente, o no, buscando un poco se puede encontrar el mismo meme al revés donde —¡Oh sorpresa!— el espectro sólo se expande hacia la derecha.

Puede usted arquear la ceja ya. Aparentemente de la misma realidad, por la operación de selección, surgen dos modelos contradictorios, aunque útiles para quienes los han creado. Ya sabemos que ambos son erróneos por definición, pero si fueran compatibles, significaría que el espectro político se ha expandido con muchas opciones intermedias. Y quizás el centro aún siga en el mismo lugar. De todas esas opciones políticas, cada autor elige centrarse en las más extremas de un lado u otro. La cuestión estaría por tanto en la simplificación, que reduce la complejidad a la selección de la variable “extremismo” de un lado o del otro.

Por último, por abstracción, cada uno define un estereotipo tan real como los gases ideales o el consumidor racional. Pero si estos modelos son tan populares es porque son útiles para un gran público. Atendiendo a la definición de utilidad encontramos:

Utilidad, del latín utilĭtas, -ātis.

f. Provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo.

Sinónimos:

- provecho, beneficio, rendimiento, fruto, ganancia, lucro, interés, valor, renta, cómodo

- empleo, uso, función, aplicación, objeto, fin.

¿Quién define la utilidad de los modelos por tanto? Quien saca provecho. Y si con los modelos científicos la ganancia suele ser compartida por toda la humanidad, con los mentales la cosa cambia mucho, ya sean políticos, educativos o financieros.

Y con esta llamada al escepticismo, acabamos el ejercicio y volvemos a la ciencia.

La paradoja del progreso

La ciencia no avanza corrigiendo modelos falsos con modelos verdaderos, sino reemplazando modelos útilmente erróneos por otros aún más útilmente erróneos. La mecánica newtoniana no se volvió «correcta» cuando reemplazó a la física aristotélica, ni se volvió «incorrecta» cuando llegó la relatividad. Cada sistema es más útil que su predecesor para ciertos propósitos y dentro de ciertos dominios.

Einstein mismo entendía esto claramente: «En la medida en que las proposiciones de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas; y en la medida en que son ciertas, no se refieren a la realidad.» Esta no es una concesión reluctante sobre las limitaciones del conocimiento científico; es una característica definitoria de cómo funciona el conocimiento.

Si todos los modelos están mal, la pregunta crucial no es cómo encontrar modelos correctos, sino cómo desarrollar la habilidad de estar útilmente equivocados. Hay competencias que ayudan a ello, pero no correré el riesgo de pasarme de obvio ni de útil, así que imagínelas: diversificación, conocer las limitaciones, flexibilidad, adaptabilidad, etc.

El error consciente

Reconocer que todos los modelos están mal no nos conduce al tentador relativismo nihilista que tanto intento evitar en este espacio. Por el contrario, nos acerca a una forma sofisticada de pragmatismo: juzgar los modelos como herramientas, por su utilidad para propósitos específicos. Aceptando la imperfección inherente a tantas facetas de la existencia humana. Porque la imperfección no es un fallo del sistema cognitivo humano; es una de sus características. Nuestra capacidad de crear representaciones útilmente erróneas es precisamente lo que nos permite navegar un mundo infinitamente complejo con recursos cognitivos finitos.

Los modelos funcionan no a pesar de ser erróneos, sino porque son erróneos de maneras específicas y útiles. Sacrifican precisión por claridad, completitud por manejabilidad, realismo por operatividad.

Al final, todos somos cartógrafos de territorios que no podemos abarcar completamente, creamos mapas que sabemos que están mal pero que nos permiten llegar a donde necesitamos. La sabiduría no consiste en encontrar el mapa perfecto, sino en desarrollar la habilidad de navegar —a ser posible juntos— con mapas imperfectos pero útiles para todos.

Todo suma, incluso los errores.

Me ha encantado su artículo. Tengo dudas sobre algunos puntos, por ejemplo:

Creo que sería más correcto algo tipo: las explicaciones simples a igual probabilidad de utilidad, por economía de recursos, son más eficientes.

Tampoco lo tengo claro.

Pero un placer leer artículos como el suyo. Gracias.

Es Vd. un utilitarista.

Más que estar mal, todos los modelos son aproximanciones que intentan explicar la realidad sin llegar a ser completamente fieles.

Buenas tardes,

¿No se planteaba ya por Platón en cierta forma en la alegoría del mito de la caverna?

Lo entiende perfectamente, podría decirse así.

Me gusta matizar que hay cosas que son algo, y otras que probablemente sean algo. Esa potencialidad es además muy del mundo financiero, porque la inversión es probablemente la mejor vía para optimizar el rendimiento del ahorro pero nadie puede asegurar que lo sea sin el probablemente delante. Lo mismo con las verdades, o con la utilidad. La economía de recursos nos acerca mucho a lo probablemente útil, pero no por ello a la verdad. Mucha gente malinterpreta a Ockham con eso.

De lo inútil. Si da tiempo en el podcast e interesa damos una vuelta a ese tema, porque hay mucha miga en todo lo que rodea a la utilidad en esta sociedad.

Se podría plantear así, aunque sólo en parte. Voy por partes para no meter la pata. La parte que no: el propio mito. Platón utiliza el mito como alegoría para su teoría de las ideas. Una teoría tiene valor predictivo, porque intenta explicar la realidad en base a las pruebas de las que se dispone. Un modelo es una representación simplificada de la realidad, pero se ciñe a la realidad —al menos a las teorías válidas en ese momento dado—. Por ello ni la teoría, ni el propio mito, ya que es una alegoría ficticia (la caverna no existe en la realidad), pueden compararse a los modelos.

Dónde sí se podría debatir largo y tendido es si la relación que hace entre los dos mundos (ideas y sensible), sería similar a la de modelo/realidad. Pues las cosas del mundo sensible son copias imperfectas de las ideas, y los modelos son simplificaciones imperfectas de la realidad.

PS. Si le interesa el porqué del mito como alegoría, puede echar un ojo a la anterior entrada. Pues el mito revela una parte de la realidad ininteligible de otra manera.

Interesantes siempre sus artículos. Dan mucho en lo que pensar, lo cual debería ser el motivo principal de un artículo.

Sobre lo de los modelos yo quizás añadiría que es no es igual un modelo en ciencias puras que en ciencias sociales dado la tipología de los datos sobre los cuales versa el modelo.

También que para afrontar ciertos tipos de problemas igual tiene sentido simplificar ciertos aspectos pero igual para afrontar otro tipo de cuestiones no lo tiene y hay que optar por otro tipo de modelos.

Sobre la confianza en los modelos, especialmente en ciencias sociales, creo que las ganas que hay de optimizar según que parámetros, o por ejemplo de apalancarse en inversión, suele ser indicativo de exceso de confianza en el propio modelo y pérdida de consciencia sobre sus limitaciones. Normalmente forzando según que variables, en lugar de mejorar los resultados de ciertas cosas, lo que se consigue es que dicho modelo deje de tener sentido.

Me suelo acordar aquí de los comentarios de Minsky sobre la lógica del trueque. Algo que viene bien para entender ciertos procesos económicos pero que olvida la importancia de la financiación.

Muchas gracias Jordi.

Desde luego, he simplificado mucho (quizás demasiado) para tocar sólo una faceta, la de la utilidad. Pero se puede profundizar y matizar mucho, sobre todo en por qué no se debería meter todo en un cajón de sastre como he hecho yo. En las ciencias sociales ocurre que la mayoría de las teorías ya realizan una triple operación de selección, simplificación y abstracción. Así que se tienen todos los riesgos que usted comentan “al cuadrado”. Un motivo más, entre muchos otros, para que todo lo relativo a la confianza sea muy diferente a las ciencias puras.