Si fuese verdad aquello de “quien controla el presente, controla el pasado”, también lo sería “quien canaliza el malestar, inicia la revolución”. Aunque hoy no hablemos de Newton y su principio de acción-reacción, bien podríamos decir que al malestar siempre le sigue un impulso de cambio. En distintos momentos, las sociedades han intentado—y a veces logrado—innovar sus sistemas culturales en respuesta a crisis o transformaciones profundas. El antropólogo Anthony F. C. Wallace agrupó estos procesos bajo el término movimientos de revitalización (Revitalization Movements, 1956), un concepto que engloba fenómenos de distinta naturaleza, de entre los cuales los más duraderos suelen ser de índole religiosa.

Independientemente de las creencias de cada uno, es innegable que la religión ha sido un factor fundamental en la configuración de las sociedades a lo largo de la historia. Su influencia va más allá de la fe individual, impactando valores, instituciones y estructuras sociales. A pesar del misticismo del campo, su valor dista de ser incomprensible y no se puede hablar de fenómenos aislados, sino de una expresión y reflejo de las necesidades, crisis y aspiraciones de los pueblos en distintos momentos históricos.

El refranero español da buena cuenta de esta temática, desde el hábito de madrugar hasta el hábito de vestir. Uno de mis refranes favoritos, que posiblemente usted haya encontrado varias veces alrededor del mundo de la inversión es aquel de “predicar en el desierto, sermón perdido”. Y es que hasta el mejor predicador necesita de una audiencia dispuesta a escuchar. Y de eso va este artículo, que se ayuda de la Antropología y de los trabajos de Wallace alrededor de los movimientos de revitalización para presentar porqué de repente surgen audiencias muy abiertas a nuevas creencias, qué pautas son comunes en los movimientos y por qué parecen seguir muy vigentes a día de hoy.

Los movimientos de revitalización son respuestas socioculturales a periodos de crisis, transformaciones abruptas o contactos interculturales que generan ansiedad y cambios profundos en una sociedad. Su resultado son procesos por los que surgen nuevas corrientes ideológicas o religiosas en contextos de inestabilidad.

Un ejemplo cercano, aunque quizás no el más ortodoxo, lo puede encontrar en La Vida de Brian. La sátira de los Monty Python lo muestra de forma divertida cuando su protagonista, sin comerlo ni beberlo, se convierte en líder de un movimiento mesiánico (a imitación del cristianismo primitivo) sólo porque una multitud, ansiosa por dar un nuevo sentido a sus vidas, decide aferrarse a sus palabras (y a su alpargata)… incluso cuando él insiste en que no es el elegido. Que la película transcurra en una Judea marcada por la inestabilidad política y social, bajo el dominio del Imperio Romano nos da una buena pista de por dónde van los tiros. Y es que más allá de la comedia, la película capta un fenómeno real: las ideas, por poderosas (o torpes en este caso) que sean, solo pueden prosperar si encuentran el terreno fértil de una sociedad en búsqueda de cambio.

Consideraciones teóricas

En primer lugar usted puede extrañarse por el uso de un término como revitalización, propio de la biología. Wallace lo utiliza deliberadamente para reflejar una analogía sociedad-organismo. Sugiere que la sociedad, al igual que un organismo, tiene la capacidad de autorregularse y adaptarse a las circunstancias cambiantes para mantener su estabilidad e integridad. Esta analogía, que se hace eco del concepto de homeostasis, pone de relieve la idea de que una sociedad, como un ser vivo, actúa de manera coordinada para preservar su equilibrio, enfrentando desafíos y crisis para evitar su desintegración, pudiendo llegar a tomar medidas drásticas en casos de emergencia.

La distinción entre la revitalización y los procesos de cambio cultural tradicionales también es importante. Mientras que los cambios culturales pueden ser producto de influencias externas o evoluciones más graduales y aparentemente más azarosas, la revitalización es un proceso intencional y consciente. Se trata de una respuesta activa, deliberada y organizada, en la que los miembros de una sociedad reconocen un malestar o insatisfacción con la cultura vigente y deciden tomar acciones concretas y organizadas para transformarla en algo que consideren más satisfactorio. Este esfuerzo consciente de renovación busca no solo un ajuste superficial, sino una reconstrucción integral que abarque los elementos fundamentales de la cultura.

Hablamos, efectivamente, del caldo de cultivo perfecto para que una mecha prenda la revolución, que puede desarrollarse de distintas maneras, como son los movimientos nacionalistas, de revitalización, religiosos o cultos a la carga (que abordaremos más adelante).

Características y Patrones Comunes

Según Wallace (1956), los movimientos de revitalización siguen un ciclo predecible con las siguientes fases:

- Periodo de estabilidad: La sociedad funciona bajo normas tradicionales y unos niveles de estrés tolerables. Pueden darse cambios en las técnicas que se utilizan para satisfacer necesidades, pero todas ellas son cubiertas sin problema a pesar de los cambios. Un ejemplo, en una sociedad democrática, podrían ser las transiciones entre distintos tipos de coaliciones políticas al frente del Estado.

- Incremento del estrés a nivel individual: La sociedad empieza a fallar a la hora de satisfacer necesidades y esto produce un incremento en el estrés de individuos e incluso grupos dentro de la sociedad. Las técnicas de reducción de estrés dejan de funcionar por motivos políticos, climáticos, económicos, etc. Se podría hablar de descontento social.

“¿Qué han hecho los romanos por nosotros?”

- Periodo de distorsión cultural: El nivel de estrés individual lleva a consecuencias de calado a nivel social en forma de respuesta regresiva: aumenta la violencia, irresponsabilidad, o pasividad extrema, hasta el punto de convertirse en nuevos patrones culturales. La población experimenta aún mayores niveles de estrés a causa de esta regresión.

“- Estamos dispuestos a derramar nuestra sangre por la causa.

– ¡Yo no!

– ¡¿Eh?!

– ¡Qué yo no!

– Ah sí. Hay uno que no.”

- El periodo de revitalización.

- Aparición de un líder carismático: Un profeta o figura líder ofrece una visión de transformación y, en muchos casos, salvación.

- Comunicación: Es necesario hacer llegar a todos los estamentos de la sociedad la protección que recibirán quienes se adhieran a las nuevas prácticas y sus beneficios para la sociedad y los individuos.

- Organización: Principalmente en tres niveles—profeta, discípulos y seguidores—.

“Yo digo que eres el Mesías y de eso entiendo porque he seguido a varios.” - Adaptación: No siempre fácil, puede encontrar resistencia, en cuyo caso se suele recurrir a técnicas de adoctrinamiento, maniobras políticas y diplomáticas o directamente coacción y fuerza.

- Transformación cultural y rutinización: Al entusiasmo de la revitalización le sigue un periodo en el cual la transformación ha de definir la nueva cultura, que si reduce el estrés de forma adecuada se convertirá en la nueva normalidad.

- Nuevo periodo de estabilidad.

El culto a la carga

El término “culto a la carga” se refiere a un fenómeno observado en algunas sociedades indígenas del Pacífico, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial y en contextos coloniales marcados por una profunda desigualdad en términos de riqueza, tecnología y nivel de vida. Su nombre proviene de la obsesión con la “carga”: productos desconocidos y valiosos que los nativos veían desembarcar de barcos y aviones.

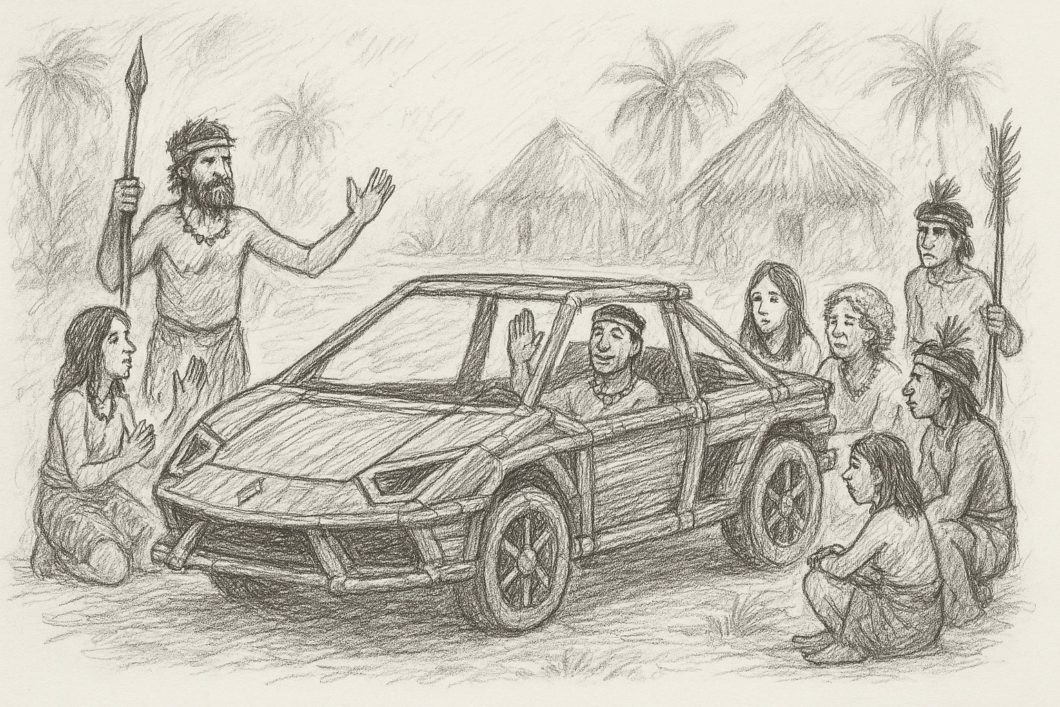

Estos cultos son movimientos de revitalización en los que la población intenta explicar y reproducir —casi por arte de magia, y nunca mejor dicho— la prosperidad y dominio de las civilizaciones extranjeras. Para ello, imitan sus comportamientos, manipulan sus símbolos y replican sus objetos, creyendo que así podrán acceder al mismo poder y riqueza.

En The Trumpet Shall Sound: A Study of ‘Cargo’ Cults in Melanesia (1957), el antropólogo Peter Worsley analiza el fenómeno a partir de distintos casos. Por ejemplo, uno de los primeros cultos sostenía que los espíritus de los ancestros regresarían en un barco, al igual que los colonizadores, trayendo bienes manufacturados para los nativos y acabando con los invasores. Con el tiempo, la creencia se adaptó a la modernidad: los barcos fueron reemplazados por aviones y, en algunos casos, los propios líderes locales adoptaron ropas militares o simbología cristiana para reforzar sus rituales.

Durante la Segunda Guerra Mundial, tropas estadounidenses y japonesas establecieron bases en islas remotas del Pacífico, introduciendo tecnología y provisiones nunca antes vistas por los lugareños. Cuando los ejércitos se retiraron, algunos isleños intentaron “recrear” la llegada de la carga: construyeron pistas de aterrizaje falsas, fabricaron radios de madera, izaron banderas e incluso improvisaron uniformes militares, convencidos de que, si imitaban las acciones de los soldados, la carga volvería a aparecer.

El concepto de culto a la carga ha trascendido su origen antropológico y hoy se puede utilizar como metáfora para describir cualquier situación en la que se copian las apariencias externas de un fenómeno sin comprender los procesos internos que realmente lo hacen funcionar ¿le resulta familiar?

Worsley, además, dedica el principio del libro al término de carisma porque lo considera clave para entender el liderazgo dentro de estos cultos. Defiende que los líderes carismáticos canalizan el descontento en estos movimientos sociales y políticos, y cataloga el carisma como revolucionario porque desafía el orden establecido. Plantea un interesante paralelismo con el mismísimo John F. Kennedy ya que, en ambos casos, el carisma actúa como un motor de cambio social, generando esperanza, lealtad y acción colectiva. Esto seguramente también le suene, y no le sorprenderá por dónde va la parcela financiera de hoy.

Sea su propio jefe, o mejor, consiga la Independencia Financiera y no trabaje más

En el mundo de las finanzas personales existe un fenómeno similar, especialmente popular en la última década: buscar la riqueza o directamente la Independencia Financiera (IF) por imitación sin realmente entender qué hay detrás. Muchas personas ven a otras que han logrado, presuntamente, dejar sus empleos y vivir de inversiones, negocios o ingresos pasivos, e intentan copiar sus hábitos de manera superficial. Esto ha generado una especie de “culto a la carga” financiero, donde ciertos mitos se han popularizado sin un análisis profundo. Esto no quiere decir que las metas no sean loables y algo que merezca la pena intentar, sino que los métodos no dejan de ser, en muchas ocasiones, pensamiento desiderativo o wishful thinking.

En los Estados Unidos de America, se utiliza el término copycat para describir a quienes imitan algo sin cuestionarlo, podríamos hablar de seguidores y tampoco pasaría nada, pero me gusta más este otro término por lo implícito de la acción de copiar. En el ámbito de la Independencia Financiera, esto se traduce en comportamientos que seguramente le resulten familiares como:

- Aplicar estrategias sin adaptarlas al contexto: La repetición y divulgación de ciertas estrategias como mantras, por ejemplo la regla del 4% (retirar el 4% anual de sus inversiones para vivir de ellas), sin entender sus limitaciones, ignorando factores como la inflación, cambios en el mercado o las propias necesidades personales.

- Obsesionarse con la frugalidad extrema (a.k.a. lonchafinismo): Creer que ser financieramente independiente significa recortar gastos hasta lo absurdo, sin darse cuenta de que muchos que lo lograron lo hicieron gracias a altos ingresos o emprendieron negocios de éxito (que a su vez en muchos casos dependieron de financiaciones a su medida).

- Pensar que basta con ahorrar lo que se pueda: La IF es tanto una cuestión cualitativa como cuantitativa. En cuanto al ahorro, requiere poder ahorrar lo suficiente para cubrir unos cuantos años de costes y, además es necesario manejarlo bien, es decir saber invertir, diversificar ingresos y gestionar riesgos.

- Idealizar casos de éxito sin ver la historia completa: Fijarse en ejemplos como el de los más famosos FIRE (Financial Independence, Retire Early), pero no analizar el contexto en el que lograron su independencia. Muchos ya tenían salarios altos, educación financiera avanzada o privilegios que les facilitaron el camino. Por no hablar de los que han llegado a ser independientes gracias a los ingresos pasivos de libros y cursos en los que enseñan a conseguir la independencia de otra manera bien distinta.

Existen más, de la misma manera que existen otros muchos comportamientos que le ayudarán a evitar caer en este culto a la carga. A decir verdad, en ese y en otros tantos que parecen prosperan en la actualidad. Y es que si volvemos a Wallace y los patrones comunes, hay quienes defienden que hoy en día se cumplen muchos de los síntomas de crisis. Por ejemplo, a raíz de la publicación de The Collapse of Complex Societies en 1988, cuando Joseph Tainter era preguntado por los tiempos que estaban viviendo, consideraba la posibilidad de que occidente estuviese en la fase 3 de distorsión cultural (y colapso). Más recientemente Michael J. Sargent y Kevin A. Whitehead han abordado la actualidad desde los conceptos de Wallace en Revitalization Movements and Political Change: Applying Wallace to Contemporary Society (2020). En el libro analizan algunos movimientos actuales como intentos de revitalización ante un colapso del sistema. Es posible que tengan razón si prestamos atención a la existencia de una audiencia cada vez más polarizada, convencida (sea verdad o no) del deterioro del sistema actual y muy abierta a movimientos de “salvación”.

Cabe preguntarse, por tanto, si estamos presenciando el inicio de un nuevo ciclo de cambio radical. Incluso qué forma tomará. La historia se repite, y con ella los ciclos de crisis y revitalización, lleguen cuando lleguen. Hoy, como ayer, habrá quienes busquen respuestas en líderes carismáticos, ya sea en la política, la economía o las redes sociales. Pero si algo nos enseñó La Vida de Brian, es que seguir a un mesías solo porque tiene carisma (o conduce un Lamborghini) no siempre es la mejor estrategia. Tal vez la independencia—financiera o de pensamiento—consista menos en encontrar gurús y más en cuestionarnos todo, incluso lo que más queremos creer.

Comienza el debate en El foro de Más Dividendos D+